2024年12月馬斯克又開始放炮,這次的目標是激光雷達,還順帶懟了華為一把,他

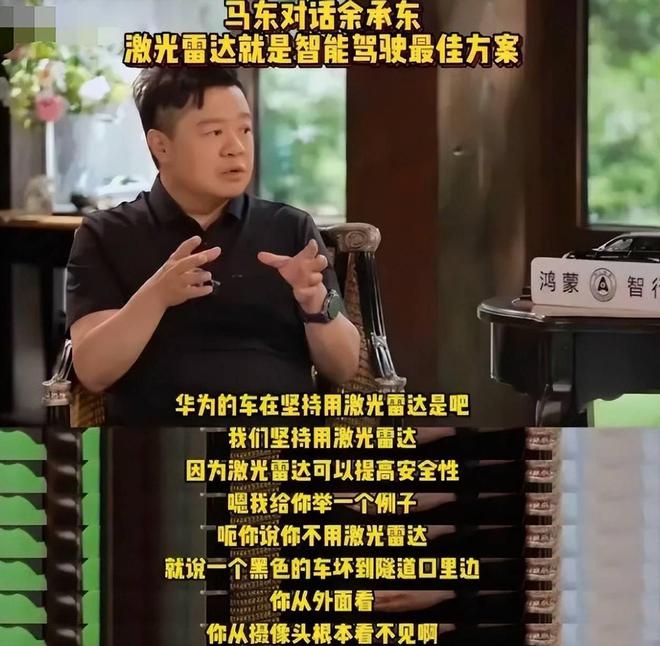

要知道國內不少車企,包括華為在內,可是把激光雷達當成寶貝疙瘩,又是上車又是宣傳的,現在馬斯克跳出來說這玩意兒是錯的,這不是公開打臉嗎?

更刺激的是,就在馬斯克“開炮”的同時,國內這些搞激光雷達的企業,業績卻好得不得了,股價更是噌噌往上漲,這到底是咋回事?

馬斯克為什么非要抓著激光雷達不放,因為他覺得這個東西在自動駕駛領域純屬雞肋,昂貴又沒必要。

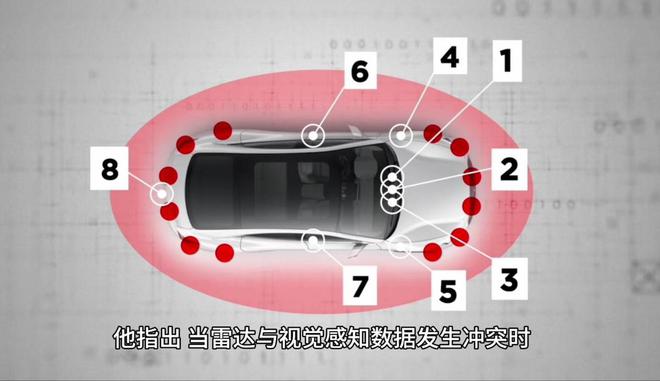

不過國內的車企們似乎并不買賬,大多數廠商還是堅持“多傳感器融合”方案,也就是把攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等各種傳感器都用上優勢互補,力求打造更安全可靠的智駕系統,說白了就是覺得蛋既然容易碎,那更不能放一個窩里。

那為什么國內車企對激光雷達這么執著?其實也不難理解,激光雷達雖然以前價格貴得嚇人,但它能提供非常精確的三維環境信息。

這就有點像給汽車裝了個“3D掃描儀”,尤其是在惡劣天氣、光線不足或者攝像頭看不清的情況下,激光雷達就能派上大用場,有效彌補攝像頭的短板。

很多人都把激光雷達看作智能汽車的“隱形安全氣囊”,更關鍵的是,激光雷達的價格現在已經不像以前那么高不可攀了。

技術進步加上規模化量產,讓激光雷達的成本大幅下降,從以前的四位數降到兩位數,甚至有望在2025年對半砍,那這價格對于車企來說就很有吸引力了。

成本下降帶來的最直接影響,就是激光雷達開始“飛入尋常百姓家”,以前只有25萬以上的豪車才舍得用激光雷達,現在15萬級別的車型也開始標配。

比如埃安RT和零跑C16,都是價格親民的車型,但也毫不猶豫地用上了激光雷達,并且把它作為一大賣點來宣傳。

從市場數據來看,15萬元以上的新能源汽車,激光雷達的滲透率已經超過了五分之一,一些頭部新勢力品牌的激光雷達搭載率甚至接近六成。

這火爆程度,足以證明激光雷達在國內市場的受歡迎程度,激光雷達到底是雞肋還是安全衛士,現在還真不好下定論。

馬斯克的“偏見”或許有他的道理,但國內車企的選擇也不是完全盲目,孰對孰錯,還得交給時間和市場來檢驗,既然激光雷達這么香,那馬斯克為什么就死活看不上?這就得說說他堅持的純視覺方案了。

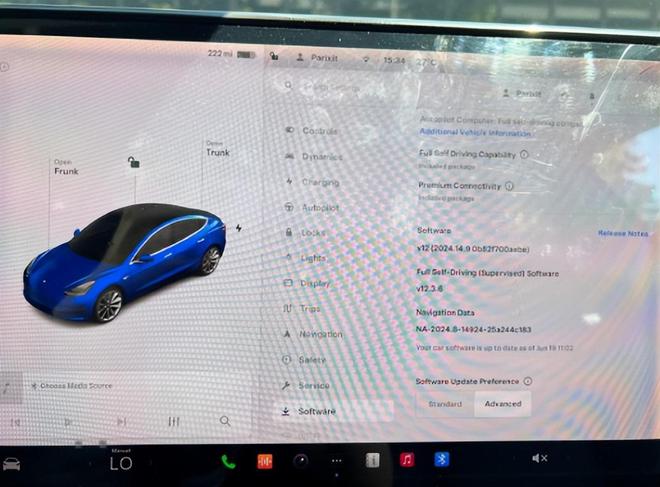

前面說了國內大部分車企都喜歡“多傳感器融合”,什么都用上,圖個安心,但馬斯克就特立獨行,他堅信純視覺才是自動駕駛的未來。

說白了就是模仿人眼看世界的方式,讓汽車也學會“看路”,為了支撐這套純視覺方案,馬斯克可是下了血本,他砸了40億美元巨資,建了個超大算力中心。

這地方專門用來訓練和優化自動駕駛算法,這大手筆足以看出他對純視覺路線的信心和決心,那純視覺方案到底有什么好處?一方面它成本相對較低,不用買昂貴的激光雷達,也不用處理復雜的傳感器數據融合,能省不少錢。

另一方面數據處理也比較簡單,只用處理攝像頭采集的圖像數據,比處理多種傳感器的數據要容易得多。

不過純視覺方案也不是沒有缺點,它最大的毛病就是對大算力、大數據、大算法的高度依賴,這就意味著,車企必須擁有強大的算法優化能力和海量的數據積累,才能讓純視覺方案真正落地,這可不是隨哪家車企都能玩得轉的。

特斯拉之所以能在這條路上走得比較順,主要是因為它有兩大優勢,一是擁有全球領先的AI算法團隊,二是積累了海量的真實路況數據。

截至2024年4月,特斯拉的全球保有量已經超過了600萬輛,完全自動駕駛功能的累計行駛里程更是達到了驚人的12.5億英里。

這些數據都是訓練和優化自動駕駛算法的寶貴資源,就算是這樣,純視覺方案依然存在一些難以克服的局限性。

比如在極端天氣或光線不足的情況下,攝像頭的感知能力就會受到影響,這都會增加安全隱患,所以說純視覺方案雖然看起來很美好,但它能不能成為自動駕駛的終極解決方案,現在下結論還為時尚早。

面對特斯拉在純視覺路線上的強勢推進,國內的智駕企業又該如何應對,是跟風效仿,還是另辟蹊徑?

其實國內的智駕企業并沒有坐以待斃,而是在積極探索自己的突圍之路,國內的激光雷達產業鏈已經發展得相當成熟。

很多頭部企業都在激光雷達領域取得了顯著進展,不僅技術先進,價格也越來越有競爭力,這為國內車企堅持多傳感器融合方案提供了堅實的硬件基礎。

國內車企在技術路線上也采取了多元化布局,一部分車企選擇跟隨特斯拉,走純視覺路線,但更多車企還是堅持多傳感器融合方案,認為這樣更安全可靠。

不管怎么說國內智駕企業正在積極探索適合自己的發展道路,雖然前路漫漫,但我們有理由相信,中國智駕一定能夠在全球競爭中脫穎而出。

自動駕駛技術還在不斷發展中,百誰強誰弱,現在還真不好說,鹿死誰手,還得看未來幾年的發展。

必一運動官網

不過有一點可以肯定,那就是自動駕駛的未來無比光明,隨著技術的不斷進步,以前只能在科幻電影里看到的場景,正在一步步變成現實。